Елена Морозова

Ольга Шиян

Аннотация. В статье рассматривается рабочий поселок как разновидность промышленного поселения, распространенная на территории СССР в 1920–1950-е гг. Широкомасштабное строительство, особые подходы к формированию пространственной среды и влияние местных условий сделали отдельные поселки уникальными с точки зрения архитектуры. Однако сегодняшние реалии градостроительных процессов обусловливают трансформацию таких образований вплоть до их полного исчезновения.

Annotation. The article considers work settlement as a kind of industrial settlement widespread in the USSR in the 1920-1950s. Individual settlements became unique in terms of architecture as a result of large-scale construction, special approaches to the formation of a spatial environment, and the influence of local conditions. However, the transformation of such localities in current realities of urban development processes may result in their complete disappearance.

Введение. В типологии промышленной архитектуры присутствуют объекты объемного и территориального уровня*. К последним относятся промышленные поселения, строившиеся в мировой практике с начала XVIII и до второй половины ХХ в. Промышленное поселение – это особый вид градостроительного образования, в котором формирующими элементами выступали промышленное предприятие и жилые здания с необходимыми объектами бытового обслуживания. Соподчинение и взаимосвязи всех составляющих обусловливали наличие двух планировочно объединенных зон – промышленной и жилой, что отражалось в структуре и морфологии создаваемого пространства. Особыми также являлись состав проживающих –рабочие и члены их семей и зависимость поселения, в том числе в архитектурно-планировочном аспекте, от воли владельца предприятия [1].

Основная часть. История промышленного поселения представляется достаточно яркой и насыщенной. Они возводились массово в индустриально развивающихся странах, принимали разные формы (промышленные деревни, города-заводы, города компаний, фабричные села и пр.), менялись подходы и принципы их архитектурно-планировочной

*В современной типологии промышленной архитектуры объектами территориального уровня являются промышленное предприятие, промышленный район со всеми его разновидностями (промышленный узел, технопарк, индустриальный кластер и пр.) и зона смешанного использования.

организации. Для них разрабатывались теоретические пространственные модели, которые сегодня широко известны в градостроительстве, например идеальные поселения К.Н. Леду, Р. Оуэна, Ш. Фурье. Развитие типа промышленного поселения внесло значительный вклад в теорию и практику градостроительства – достаточно вспомнить, что идеи функционально разделенного города, города-сада, микрорайона и др. апробировались именно в промышленных поселениях. Во второй половине ХХ в. промышленные поселения перестали строиться, последними их возводили в США (специальные поселения для интернированных граждан японского происхождения во время Второй мировой войны) и СССР (соцгорода в период послевоенного восстановления промышленности) [2].

Строительство соцгородов в советской России было начато еще в 1920-е гг., наиболее активно проходило в 1930-е и в конце 1940-х – начале 1950-х гг. [3]. Этот тип промышленного поселения развивался в двух разновидностях. Первую представляли действительно города, рассчитанные на 40–100 тыс. жителей, которые рассматривались как основа будущего социалистического расселения и альтернатива крупному городу. Их возведение обосновывалось необходимостью освоения богатых полезными ископаемыми районов страны, таких как Урал, Донбасс, Сибирь, Дальний Восток. Сегодня построенные ранее соцгорода далеко ушли от первоначальной идеи, перестали быть монопрофильными, перешагнули порог численности населения и существуют как крупные центры, например Магнитогорск, Новокузнецк, Березняки.

Вторая разновидность соцгорода получила название рабочего поселка [2]. Это были относительно небольшие поселения, их строительство инициировалось руководителями предприятий на местах, поскольку автономное расселение рабочих вблизи завода или фабрики и в границах собственного территориального образования представлялось наиболее удобным и целесообразным. Первые рабочие поселки были связаны с известным планом ГОЭЛРО и возведены при Волховской ГЭС, Кизеловской и Каширской электростанциях. В дальнейшем они строились при заводах-гигантах, таких как Уралмашзавод в Свердловске, горьковский автозавод (ГАЗ) в Нижнем Новгороде, но подавляющее их число было ориентировано на рядовые, большие и малые предприятия разных отраслей промышленности. Такие рабочие поселки широко разошлись по необъятным просторам СССР, наглядно иллюстрируя соединение идеи жизни «вокруг завода» с идеей значимости пролетариата в социалистическом обществе. В 1925 г. на территории РСФСР было построено 9 рабочих поселков, к 1933 г. их было уже 434, еще через год – 584, а к 1954 г. число рабочих поселков достигло 2362 единиц [4].

Сегодня рабочие поселки продолжают существовать, и хотя не все они сохранились так, как задумывались – свой урон нанесли войны и лихолетья, тем не менее благодаря прежнему широкомасштабному строительству остаются достаточно многочисленными. На территории постсоветских государств такие поселения имеют очень схожую историю, одинаковыми являются периоды, особенности их возведения и архитектурно-планировочной организации. В то же время именно рабочие поселки демонстрируют влияние местных условий, не характерное для развития промышленной архитектуры в целом [1]. Общее и особенное в развитии рабочих поселков можно проследить на примере белорусской практики.

На территории БССР с 1929 по 1935 г. построено 14 рабочих поселков, к 1941 г. их было более 20 [5]. В этот период приоритет отдавался восстановлению и развитию железнодорожного транспорта, а также освоению добывающей и энергетической отраслей, пищевой промышленности. Именно на базе таких предприятий и стали строиться первые рабочие поселки. Завод или железнодорожный узел становились формирующим центром, планировочная структура жилой зоны ориентировалась на эти объекты по типу «соединенной модели поселения», при которой промышленная и жилая территории тесно соприкасались, но при этом существовали достаточно автономно [1]. Жилье строилось как на средства государства, так и на личные средства рабочих, в том числе имело место кооперативное строительство с помощью кредитов, которые выдавало предприятие. Это обусловило «сельский тип» застройки малоэтажными деревянными зданиями; первоначально так строилось более 80% жилья. Такой тип застройки соответствовал контингенту рабочих, которые в своей основной массе были выходцами из деревень. Они привносили в новые поселения крестьянский образ жизни с приусадебными участками, палисадниками, содержанием домашнего скота и строениями для него.

К концу 1920-х гг. застройка рабочих поселков стала меняться, сельская «хата» начинает замещаться блокированными домами коттеджного типа по примеру английских промышленных поселений. Планировочная структура поселения развивала «городской» подход к организации среды. Трассировка улиц выполнялась по прямоугольной сетке, правильными кварталами, выделялась центральная часть поселения, которая напрямую была связана с предприятием. Здесь размещались общественные здания, олицетворявшие приметы новой жизни, – клуб, ясли, школа, универмаг, баня. Появился и сквер как общественное пространство для проведения досуга трудящихся. «Городской» подход демонстрировало и профессиональное проектирование генерального плана поселка. Примером может служить поселок Орехи-Выдрица, появление которого непосредственно связано с возведением БелГРЭС (до 1931 г. – Осиновская ГРЭС) – первой районной электростанции, построенной по плану ГОЭРЛО на территории БССР.

Площадка под строительство ГРЭС в районе Осиновского торфомассива была выбрана не случайно: богатая сырьевая база, близость глубоководного Ореховского озера, размещение на пересечении трех административных округов с перспективой строительства крупных предприятий в соседних районах. Расселение рабочих и служащих БелГРЭС было решено за счет образования двух рабочих поселков: центрального, расположенного в 200 м от электростанции на базе деревни Орехи, и поселка Выдрица на расстоянии 3 км от Орехов. Базой для размещения рабочих в период строительства стал поселок Выдрица – бывший поселок ранее действовавшего химического завода (1900–1916 гг.). Часть жителей Выдрицкого поселка переселили, а освободившиеся жилые и производственные объекты бывшего завода восстановили и приспособили под нужны рабочих и служащих ГРЭС. Были отремонтированы 20 деревянных и каменных домов, служебные и общественные здания (клуб-театр и др.), проложена система канализации и возведена биологическая станция, дополнительно возведен барак на 50 человек со столовой при нем. Но этого оказалось недостаточно. Строились временные утепленные бараки вблизи будущей станции.

Строительство рабочего поселка на базе деревни Орехи началось в 1928 г., на год позже, чем изначально планировалось. Это связано с отсутствием финансирования, погодными условиями, необходимостью дополнительных изыскательных работ и расширения топографической съемки местности. Впоследствии частично был разработан предварительный проект поселка. Строительство рабочего поселка Орехи осуществлял Белгосстрой, который начал возведение с трехэтажных домов на 24 квартиры. Несмотря на то что проект домов был утвержден строительным комитетом ВСНХ БССР, проекта генерального плана поселка не было, и проектирование осуществлялось на месте. Также не были подготовлены проекты водоснабжения и канализации. Проект генерального плана поселка 1-й очереди строительства был разработан и представлен только в конце 1928 г. инженером-конструктором «Осинстроя» А.А. Загряжским (рис.1).

|

|

Рис. 1. Проект генерального плана поселка 1-й очереди строительства, разработанный инженером-конструктором «Осинстроя» А.А. Загряжским |

В связи с отсутствием технической возможности реализации строительства по разработанному генеральному плану проектное бюро при Белгосстрое переработало его и внесло значительные коррективы. В результате площадь поселка была увеличена с 1 до 2,5 га. Поселение возвели непосредственно вблизи градоформирующей электростанции.

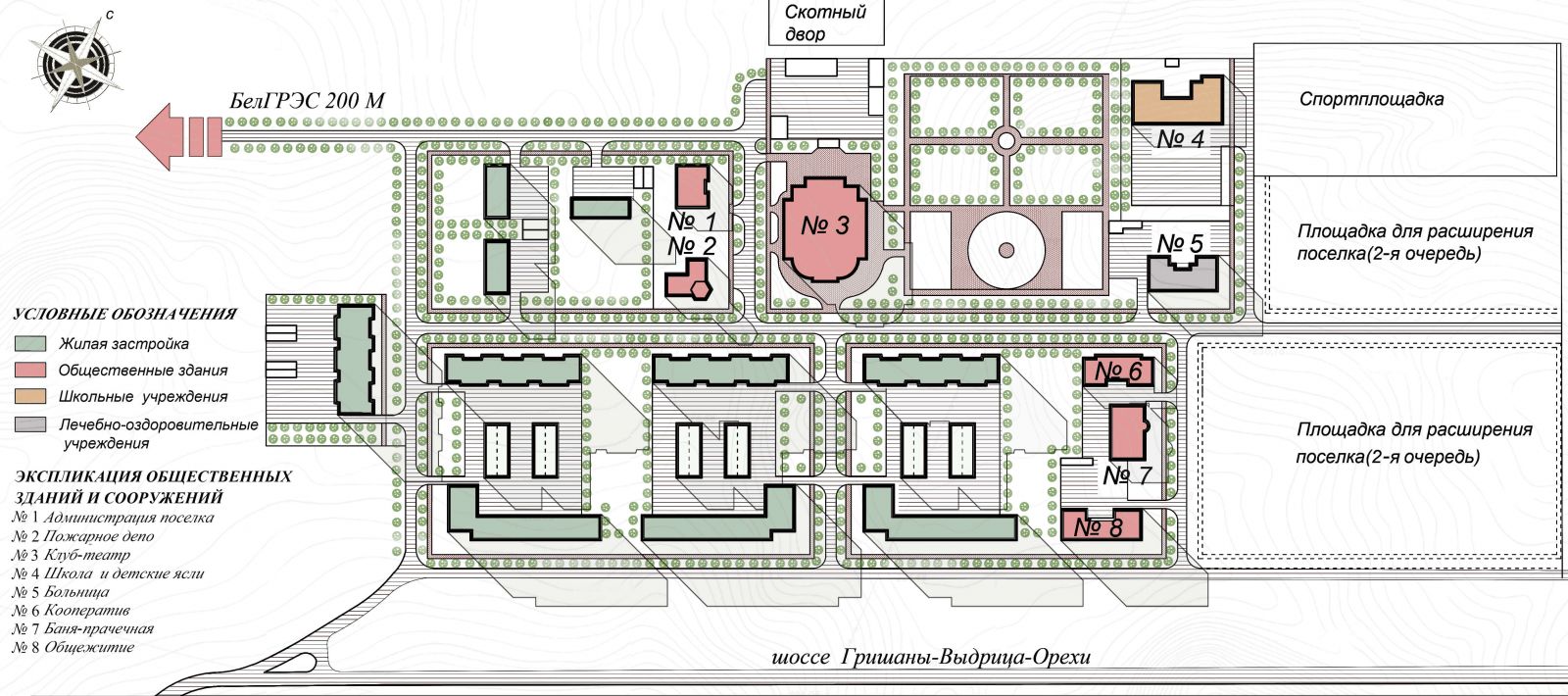

Главной композиционной осью поселка стала улица БелГРЭС, которая связала электростанцию и центр поселка. Вдоль улицы были размещены общественные здания общепоселкового значения (больница, пожарное депо и др.). При формировании планировочного каркаса поселка сохранилась прямоугольная уличная сеть с квартальной застройкой и ориентация жилых домов на шоссе. Внутриквартальная планировочная организация поселка подчинялась периметральным приемам размещения зданий. Для поселка характерна малоэтажная застройка с палисадниками. Центр сложился в виде площади, где сконцентрированы основные административные и торгово-общественные здания (клуб-театр на 700 мест, баня и др.). Объекты повседневного культурно-бытового обслуживания были равномерно распределены в пределах поселка: больница, амбулатория и пожарное депо расположены вдоль главной улицы поселка, в месте ее примыкания к ГРЭС, баня – вблизи общественной площади и клуба-кинотеатра, школа и детский сад разнесены по противоположным углам жилых кварталов (рис.2) [6].

|

|

Рис. 2. Рабочий поселок БелГРЭС, пгт Ореховск. Беларусь |

Проектное бюро Белгосстроя также разработало планировочные решения двухэтажных блокированных домов на 4 квартиры из расчета 8 м2 жилой площади на одного проживающего. Квартиры запроектированы двухуровневые с внутриквартирной лестницей. На первом этаже располагались кухня, столовая, кладовая и совмещенный санитарный узел, на втором – 2 жилые комнаты (рис. 3 а, б, в, г).

.jpg) |

|

Рис. 3. Двухэтажный блокированный домов на 4 квартиры, пгт Ореховск. Беларусь: а) план 1-го и 2-го этажей; б) современное состояние (из открытых интернет-источников); в, г) варианты фасадов, разработанные бюро Белгосстроя |

Все дома оборудованы центральным отоплением с индивидуальными котлами, а также проложены теплофикационные магистрали для теплоснабжения с электростанций. В июле 1929 г. поселки Орехи и Выдрица были объедены в рабочий поселок БелГРЭС под названием Орехи-Выдрица.

В 1930-е гг. вместо блокированных домов стали более активно вводиться секционные двух-, трех-, четырехэтажные дома с санитарно-бытовыми удобствами, отдельными квартирами, но с покомнатным заселением. Несмотря на продвигаемый такими домами городской быт, во многих поселках имело место сохранение в дворовых пространствах огородов, строительство сараев для содержания домашнего скота. Эти приметы сельской жизни были не результатом стихийного строительства, а закладывались изначально в проект в плановом порядке. Тесная связь и память крестьянского образа жизни в среде рабочих являлась причиной меньшего распространения идей коллективизма в быту.

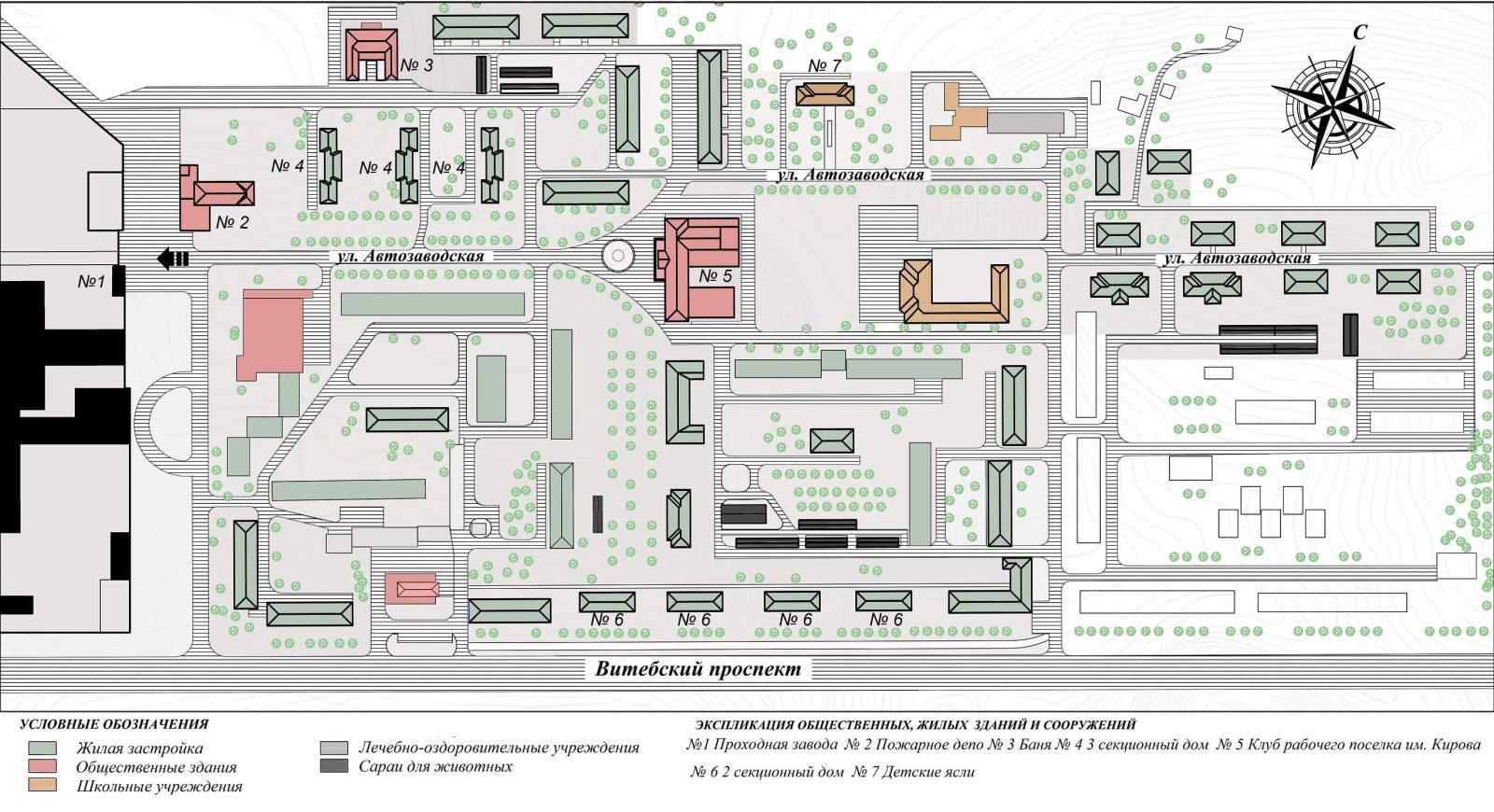

В качестве примера можно привести поселок им. Кирова Могилевского авторемонтного завода (рис. 4). Строительство его началось в 1933 г. на окраине Могилева вдоль магистрали Могилев – Орша. Большинство рабочих автомобильного завода были выходцами из соседних деревень. Часть из них строила для себя и своих семей индивидуальные дома недалеко от завода, остальных же селили в деревянные и каменные дома будущего рабочего поселка.

|

|

Рис. 4. План-схема рабочего поселка им. Кирова, г. Могилев, Беларусь |

Основные улицы трассируются с юго-запада на северо-восток и образуют прямоугольную сетку кварталов. На завод ориентирована главная улица поселка Автозаводская, которая соединила проходную завода и центральную площадь поселка с клубом (рис. 5). Вдоль главной улицы с бульваром размещены учреждения общепоселкового значения – баня, пожарное депо. Поселок застроен двух- (рис. 6 а, б) и трехэтажными (рис. 7 а, б) секционными домами.

|

|

Рис. 5. Клуб рабочего поселка им. Кирова, г. Могилев, Беларусь (из открытых интернет-источников) |

|

|

| Рис. 6. а) 2-секционный дом рабочего поселка им. Кирова, г. Могилев, Беларусь. Вид со стороны Витебского проспекта (из открытых интернет-источников); б) вид со стороны двора (из открытых интернет-источников). |

|

|

|

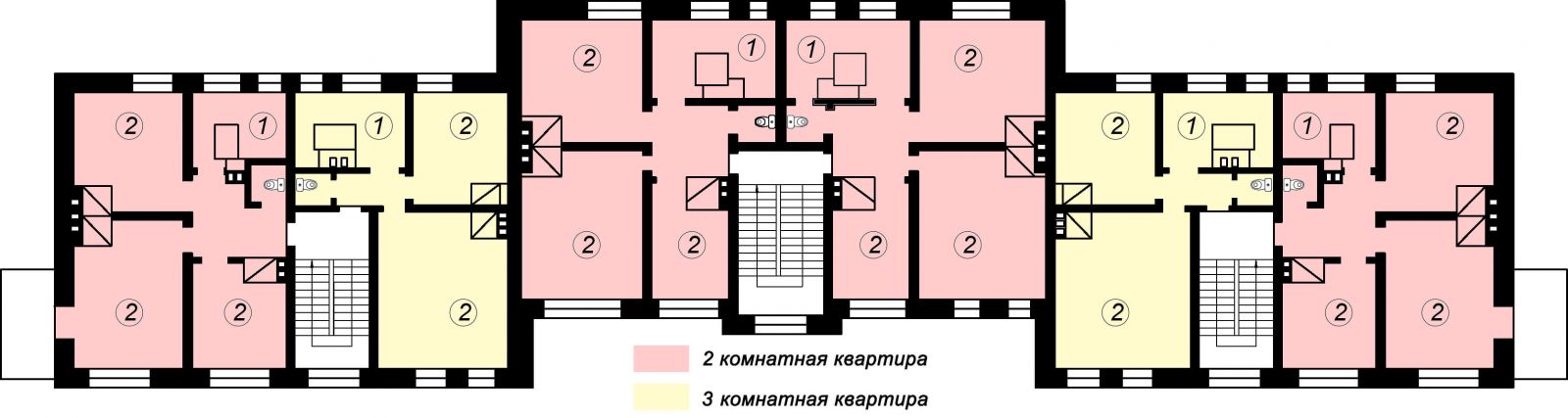

Рис. 7. а) 3-секционный дом рабочего поселка им. Кирова, г. Могилев, Беларусь (из открытых интернет-источников); б) план типового этажа. |

Невзирая на то что возводились жилые дома секционного типа со всеми удобствами, характерные для городской среды, благоустройство соответствовало сельской местности: перед домами были разбиты палисадники и построены каменные сараи, в которых содержались домашние животные (рис. 8). Среда, создаваемая в поселении, несмотря на приметы нового социалистического быта и привнесение городского образа жизни, тем не менее оправдывала название – это был «поселок», хотя и для рабочих.

|

| Рис. 8. Каменные сараи, в которых содержались домашние животные, г. Могилев, Беларусь (из открытых интернет-источников) |

В послевоенное время рабочие поселки переживали новый, плодотворный и практически заключительный этап своего развития. Повсеместно при строительстве шла ориентация на формирование поселка как образования городского типа. Название «поселок» не соответствовало теперь его сути. Практически полностью сократилась индивидуальная застройка, жилье возводилось преимущественно из многоэтажных домов, исчезали приметы сельского быта, хотя по-прежнему основной приток в ряды рабочих шел из деревень.

В пространственной организации рабочие поселки продолжали следовать соединенной модели промышленного поселения, завод или фабрика оставались отправной точкой всех пространственно-планировочных построений. Особую роль приобрела предзаводская площадь как главное место, административный и культурный центр, где располагались значимые общественные здания – учреждения управления заводом и городскими службами, дом культуры, кинотеатр, дом быта, универмаг. Главная проходная предприятия становилась ориентиром для основных улиц поселка. Здесь часто разбивался сквер или небольшой парк, который иногда рассматривался и как санитарно-защитный разрыв между промышленной и селитебной застройкой.

Характерным примером может служить поселок тракторного завода на юго-восточной окраине Минска, начало строительства – 1945 г. (Рис 9). Заложить столь крупное предприятие (площадь 150 га, 30 тыс. работающих) в Беларуси стало возможным после победы СССР во Второй мировой войне, изменившей расстановку политических сил в мире. До этого времени размещение таких стратегически важных производств из-за близкого расположения белорусских земель к границам страны не осуществлялось.

|

|

Рис. 9. Планировка рабочего поселка тракторного завода, г. Минск, Беларусь |

Планировочное решение поселка основано на трехлучевой системе. Центральным лучом стал пешеходный бульвар, ориентированный на главную проходную и большую предзаводскую площадь. Пространство между лучами-улицами у предзаводской площади отводилось общественным зданиям, далее – жилым домам, объектам бытового обслуживания и торговли (последние были сконцентрированы вдоль главной магистрали) (рис. 10). Поселок состоял из 13 различных по форме и площади кварталов, в каждом из которых выдерживались общие требования создания замкнутых, изолированных пространств и нормировалась этажность: вдоль улиц и пешеходного бульвара строились трех-, четырехэтажные здания (Рис 11), внутри кварталов – двухэтажные (70%) (Рис 12). Здания на перекрестках акцентировались специальной угловой секцией (рис. 13). Проект рабочего поселка выполнен архитектором М. Розенфельдом.

|

|

Рис. 10. Вид на предзаводскую площадь, г. Минск, Беларусь (из открытых интернет-источников) |

|

|

Рис. 11. Застройка улицы О. Кошевого, г. Минск, Беларусь (из открытых интернет-источников) |

|

|

Рис. 12. 2-этажная застройка кварталов рабочего поселка тракторного завода, ул. Чеботарева, г. Минск, Беларусь. (из открытых интернет-источников) |

|

|

Рис. 13. Угловая секция на пересечении улиц О. Кошевого и Щербакова, г. Минск, Беларусь (из открытых интернет-источников) |

Жилые дома проектировались с применением типовых серий, разработанных архитекторами Д. Меерсоном, С. Тургеневым, С. Селивановским, В. Богомоловым, Н. Вавировским и др. Планировки квартир не отличались разнообразием и были более скромными в двухэтажных домах. Архитектура зданий выполнена в неоклассике, получившей развитие в первые послевоенные десятилетия как официальный государственный стиль.

Рабочий поселок имел довольно высокий уровень благоустройства и озеленения, что содействовало формированию комфортной и целостной среды. Он получился очень органичным, архитектурно-художественная проработка его застройки была ранжирована в зависимости от значимости кварталов и улиц в планировочной структуре всего поселения, здания отличались хорошими пропорциями и масштабом.

В послевоенном строительстве рабочих поселков наметилось два подхода. Первый продолжал строительство поселений как самостоятельных градостроительных единиц, судьба которых в дальнейшем могла развиваться двумя путями – превращение в более крупные поселки, малые и даже средние города (Солигорск, Белоозерск, Новополоцк и др.) или стагнация, угасание, вплоть до полного исчезновения (д. Новка, п. Осинторф и др.).

Второй подход предполагал возведение рабочих поселков с расчетом последующего вхождения в структуру города, на окраине которого они и строились. Это было вызвано тем, что крупные предприятия машиностроительного профиля, требующие большого числа квалифицированных рабочих кадров, не могли обеспечить потребность в них, опираясь только на свои поселения. Планировочная структура такого поселения была обращена к приближающемуся городу, в то же время в составе поселения предусматривались все необходимые для автономного существования объекты социального обслуживания. Так был построен рабочий поселок автомобильного завода, в конце 1970-х гг. он стал частью планировочной структуры Минска.

В современных условиях интенсивной трансформации поселений отличительные признаки рабочих поселков – цельность планировочной структуры, ее взаимосвязь с промышленным объектом, в определенной степени самодостаточность создаваемой среды – утрачиваются. Происходит это прежде всего потому, что связи рабочих поселков с заводами, которым они обязаны своим появлением, практически не существует. Нет такой связи ни по составу проживающих, хотя потомки рабочих еще продолжают жить в отдельных квартирах жилых домов рабочих поселков, ни с точки зрения архитектурно-градостроительной организации. Предзаводские площади потеряли функциональное назначение, превратившись в обычные, подчас достаточно крупные городские площади, которые в настоящее время подлежат реконструкции как не отвечающие новым требованиям.

В настоящий период более 70% застройки рабочих поселков на территории республики сохранилось в первозданном виде. Но в условиях широкомасштабных процессов реконструкции городов, проводимых без надлежащих изысканий, а также заинтересованности инвесторов в реализации проектов на территории рабочих поселков, может быть причинен непоправимый ущерб как отдельным объектам, так и всему комплексу либо привести к исчезновению целого градостроительного образования.

Заключение. Рабочие поселки, возведенные на территории Республики Беларусь, обладают рядом отличительных признаков, выделяющих их среди возводимых ранее поселений: масштабностью строительства, цельностью планировочной структуры, взаимосвязью с градообразующим предприятием, высокой значимостью общественных объектов рабочих поселков, вошедших в состав городов. Все вышеупомянутое свидетельствует о необходимости дать культурно-историческую оценку данному явлению на территории республики. Следует провести сбор и систематизацию данных о рабочих поселках, сформировать критерии по выявлению тех из них, которым может быть присвоен статус памятников индустриальной археологии, истории, архитектуры или культуры с последующей паспортизацией объектов или целых комплексов и занесением их в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Литература

- Морозова, Е.Б. Эволюция промышленной архитектуры / Е.Б. Морозова. – Минск: БНТУ, 2006. – 240 с.

- Морозова, Е.Б. От промышленного поселения до технопарка: территориальные объекты промышленной архитектуры / Е.Б. Морозова. – Минск: БНТУ, 2014. – 208 с.

- Косенкова, Ю.Л. Город без окраин – урбанистическая мечта рубежа 1940–1950-х годов / Ю.Л. Косенкова // Архитектурное наследство. – 2003. – № 45. – С. 258–263.

- Куренной, М.И. Планировка и застройка рабочих поселков / М.И. Куренной. – Москва: Стройиздат, 1956. – 109 с. : илл.

- Елизаров, С.А. Формирование и функционирование системы административно-территориального деления БССР (1919–1991 гг.) / С.А. Елизаров. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2009. – 222 с.

- Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). – Ф. 4. – Оп. 1. – Д. 170, 14072, 15848; Ф. 7. – Оп. 1. – Д. 569; Ф. 63. – Оп. 1. – Д. 554.