Валерий Морозов

Журнал «Архитектура и стороительство» №2,2021 г.

Аннотация. Статья посвящена творчеству на белорусской земле выдающегося архитектора Л. Гуцевича. На основании изучения архивных документов доказано, что Л. Гуцевич в 1780-е гг. создал проекты дворца архиепископа и перестройки кармелитского костела в Могилеве. Эти постройки стали одними из первых примеров использования в белорусской архитектуре стилистики строгого классицизма.

Annotation. The article is about the creative activity of the outstanding architect L.Gucievich during his work on Belarus territories. Using the archive document it is proved the Gucievich’s authorship of the two projects of 1780th – the archbishop palace and renovation of the Carmelites church in Mogiliev. These buildings became one of the first examples of the Strong classicism in Belarus architecture.

История архитектуры – это непрерывно развивающаяся область научных исследований. И новые времена всегда ставят перед учеными новые задачи. Одним из самых распространенных жанров в изучении истории архитектуры является рассмотрение творчества крупнейших архитекторов. Это не только позволяет ввести историю зодчества в общеисторический контекст, связать ее с деятельностью людей, но и прежде всего выявить специфику произведений архитектуры, определить их характерные черты и особенности.

Однако в истории белорусской архитектуры подобных исследований практически нет. Это объясняется молодостью белорусской архитектурной науки, интенсивное развитие которой началось лишь в середине прошлого века, недостаточностью исторических сведений об отдельных произведениях зодчества, что вызвано слабой изученностью документальных архивных источников, утратой многих построек и значительной части архивных документов, в особенности частных владельцев в годы военного лихолетья. Тем не менее такое положение должно быть исправлено, если мы хотим иметь хоть в какой-то степени ясную картину развития отечественной архитектуры.

В эпоху классицизма наиболее известным зодчим на землях Великого Княжества Литовского был Лаврентий Гуцевич (Лауринас Стуока-Гуцявичус).

|

В то время в архитектурном творчестве безраздельно господствовали зодчие иностранного происхождения. Однако Гуцевич – местный архитектор, получивший образование у себя на родине, приобрел широкую известность благодаря таланту, трудолюбию, стремлению совершенствовать свое профессиональное мастерство, в том числе и в культурных центрах Европы – Риме и Париже. Он стал создателем главных построек в столичном городе Вильно – кафедрального собора, ратуши и дворца епископа, выполнял заказы магнатов.

|

|

|

Гуцевич был первым заведующим кафедрой архитектуры Виленского университета, воспитал целую плеяду зодчих и явился создателем особого направления в архитектуре – строгого виленского классицизма.

О творчестве Л. Гуцевича в 1955 г. была издана монография [1]. В ней в общих чертах был представлен его жизненный путь и дана характеристика известных в то время его произведений. Однако, как указывал автор книги Э. Будрейка, многие произведения Гуцевича пока еще не выявлены. Известно, что архитектор проектировал для многих магнатов – Сапег, Пацев, Солтанов, Тизенгаузов и других, однако документального подтверждения этому не имеется в связи со слабой изученностью архивов этих заказчиков [2, с. 154].

С того времени прошло немало лет, однако далее исследование творчества Гуцевича практически не продвинулось. Такое положение объясняется трудностью атрибуции построек в поместьях частных заказчиков, многие из которых не сохранились и сведения о них утрачены. В этой связи появление новых данных о творчестве выдающегося архитектора Л. Гуцевича представляет повышенный интерес.

С творчеством Л. Гуцевича на белорусской земле Э. Будрейка связывал создание проекта дворца А. Сапеги в Деречине [1, с. 85–87]. Основой для этого послужило упоминание в исторической литературе о том, что зодчий что-то проектировал для Сапег, а также черты сходства архитектуры деречинского дворца с постройками Гуцевича. Однако, как нами установлено, здание в Деречине, где располагался дворец Сапеги, первоначально предназначалось для учебного заведения – Академии и было построено в 1768– 1770-х гг. придворным архитектором Сапег И. Беккером [3, с. 55]. Позднее, в 1793 г. этим же архитектором здание было приспособлено под дворец для сына А. Сапеги Францишка с незначительными изменениями в основном внутреннего убранства.

Таким образом, из построек на белорусской земле, которые Э. Будрейка относил к творчеству Л. Гуцевича, остается пока лишь единственная – костел в Молятичах, летней резиденции архиепископа Ст. Богуш-Сестрженцевича [2, с. 503–515]. Здание храма не сохранилось и представление о его облике дает единственная фотография, относящаяся к 1930-м гг. [4].

|

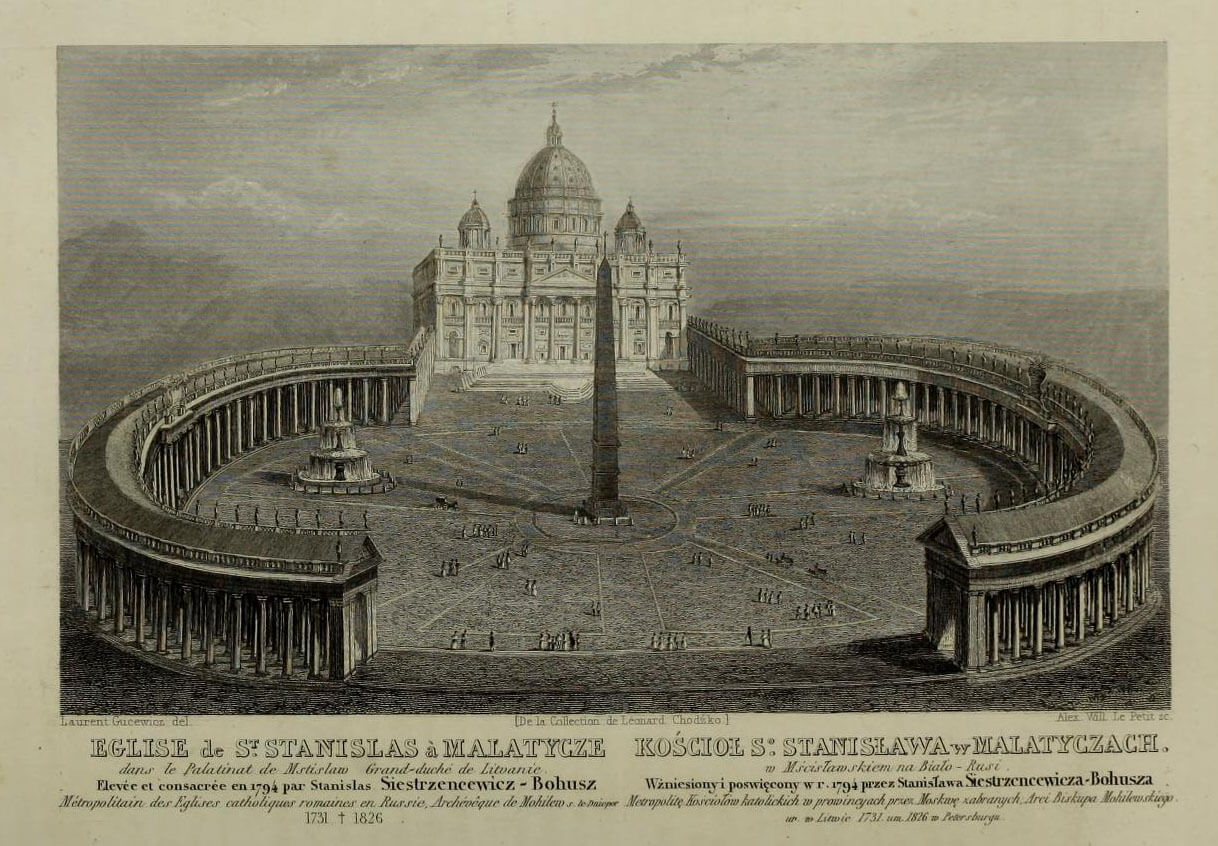

Костел этот был весьма необычным. Он представлял собой уменьшенную копию собора Св. Петра в Риме, и это способствовало привлечению к нему внимания со стороны историков и краеведов.

Основанием для отнесения здания костела к творчеству Л. Гуцевича стала гравюра, обнаруженная Э. Будрейкой в фондах рукописного отдела Библиотеки Академии наук Литвы [5].

|

На ней был изображен собор Св. Петра в Риме и под ним имелась подпись на французском и польском языках – «Костел Св. Станислава в Молятичах в Мстиславльском (повете – В.М.) на Бело Руси…». Здесь же было указано, что гравюра позаимствована из коллекции Леонарда Ходзьки и написано имя архитектора – Лаурент Гуцевич.

Эта гравюра является примерной копией изображения собора Св. Петра в Риме, которое выполнил в середине XVIII в. итальянский архитектор Дж. Б. Пиранези. Э. Будрейка считал, что гравюра создана Гуцевичем и на основании этого можно было предположить, что она предназначалась для поднесения митрополиту с целью утверждения проекта.

Тем не менее внимательное рассмотрение этого изображения позволяет внести некоторые уточнения. Оказывается, что гравюра была использована в качестве иллюстрации к статье Л. Ходзько «Костел Св. Станислава в Молятичах», которая опубликована в его альманахе по истории Польши, издаваемом в Париже в 1835–1845 гг. [6]. И выполнена она была, вероятнее всего, самим автором статьи, который зачастую сам иллюстрировал свои литературные произведения.

Леонард Ходзько (1800–1871) был известным историком, географом, картографом, издателем, архивариусом и общественным деятелем. И поэтому мы вполне можем полагаться на его мнение об авторстве Л. Гуцевича костела в Молятичах тем более, что его возведение было не так уж отдалено от времени жизни Л. Ходзько.

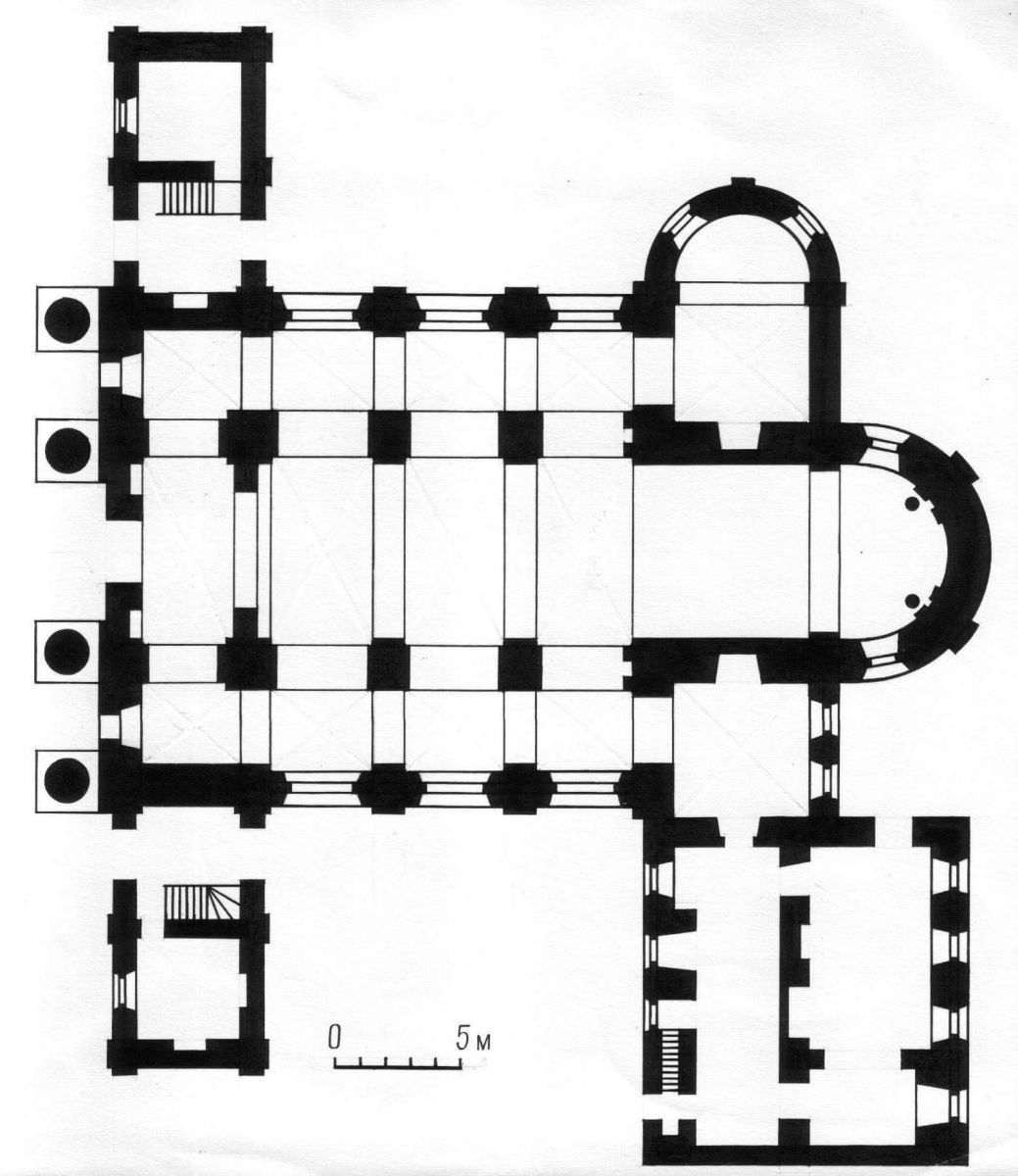

Как известно из инвентаря молятичского костела, составленного в 1817 г., здание было построено в 1787 г. [7, с.1]. Дата его освещения – 1794 г. указана на гравюре. В 1850 г. были составлены чертежи костела, вероятно, с целью перестройки его в православную церковь [8, с. 4]. А затем в 1930-е гг. молятичская церковь была закрыта и вскоре разрушена.

Наличие документально подтвержденного факта выполнения Л. Гуцевичем проекта для архиепископа Ст. Богуш-Сестрженцевича побуждает нас обратиться к рассмотрению иных построек, возведенных для архиепископа и изучить их под углом принадлежности к работам зодчего.

После первого раздела Речи Посполитой многочисленное население католического вероисповедания вошло в состав Российской империи. Для организации его религиозной жизни было учреждено Могилевское архиепископство. В 1784 г. Ст. Богуш-Сестрженцевич становится главой всех римско-католических церквей Российской империи, архиепископом могилевским и в связи с этим им в Могилеве разворачивается обширное строительство. Перестраивается в стиле классицизм кармелитский костел, по соседству возводится дворец архиепископа, начинается благоустройство образованной после сноса части оборонного вала торговой площади, что мы видим на акварели художника И. Пешки начала XIX в. из собрания Государственного русского музея в Санкт-Петербурге.

|

В создании архитектурного облика этих зданий, которые следует отнести к первым произведениям в стиле строгого классицизма на белорусских землях, в особенности в смелом и оригинальном композиционном замысле перестройки кармелитского костела, чувствуется рука крупного мастера, который знаком с современными тенденциями в европейской архитектуре, в частности с авангардным творчеством архитекторов периода французской буржуазной революции. Конечно же, им не мог быть могилевский губернский архитектор И. Зейдель – архитектор «второй руки» и старой барочной выучки, который к тому же в 1786 г., в разгар строительства для митрополита, покинул свою должность.

Не мог им быть и молодой архитектор В. Павлов, пришедший на смену И. Зейделя в 1786 г. Он вообще был по образованию скульптором и лишь впоследствии понемногу освоился в профессии архитектора. В дальнейшем, в период работы в Могилеве, В. Павлов никак не проявил себя и в связи с этим он мог лишь осуществлять надзор за строительством по проектам иных зодчих.

Не было в Могилеве во второй половине 1780-х гг. крупных архитекторов, и те немногочисленные постройки, которые возводились в городе в новой архитектурной стилистике, создавались по проектам столичных мастеров. Яркий пример тому – творчество в Могилеве в конце XVIII в. архитектора Н.А. Львова. В связи с этим именно могилевские постройки для Ст. Богуш-Сестрженцевича вполне можно отнести к творчеству Л. Гуцевича, который создавал в это время значительные здания в Вильно по заказу епископа И. Массальского. А сейчас мы внимательно рассмотрим новое строительство в Могилеве по заказу Ст. Богуш-Сестрженцевича и постараемся найти неизвестные ранее аргументы, подтверждающие авторство Л. Гуцевича.

Прежде всего, обратимся к главному объекту – перестройке кармелитского костела. Кармелитский костел, возведенный в стиле барокко в 1738–1752 гг., был двухбашенным. В 1783 г. его передали Могилевской автокефалии и с того времени он стал именоваться Станиславским. Вскоре, во второй половине 1780-х гг. подвергся перестройке. Был разобран барочный щипец, верхние ярусы башни, фасад закрыт монументальным четырехколонным портиком, по сторонам которого возвели две новые башни.

|

|

В этой перестройке прежде всего обращает на себя внимание радикализм и острота архитектурного решения. Ведь здание костела не было старым, как это обычно бывает при капитальной реконструкции. Оно было возведено около трех десятилетий назад и эту перестройку мы не можем трактовать как замену обветшавших частей здания. Здесь ощутимо стремление инициаторов перестройки в корне изменить облик здания, его стилистику. Для этого было избрано весьма радикальное архитектурное решение – устройство со стороны главного фасада своеобразной архитектурной ширмы, которая была решена в новой стилистике строгого классицизма и несла в себе совершенно новые образы и ассоциации.

Так мог поступить лишь архитектор, обладавший смелостью, высоким мастерством композиции и широким архитектурным кругозором. Кстати, подобные архитектурные решения, когда к старинному культовому зданию со стороны главного фасада пристраивали классицистический портик, в то время можно было наблюдать в Париже, где в конце XVIII в. активно вводился стиль классицизм. В итоге здание могилевского костела приобрело облик античного храма, в котором, как и в виленском кафедральном соборе, доминировал портик с треугольным фронтоном.

Вместе с тем в облике костела угадываются очертания собора Св. Петра в Риме. Идентичной была схема фасада с портиком посредине, фланкированная двумя невысокими башнями, горизонтальная развернутость фасадов, устройство прорезанного окнами аттика, рисунок обрамлений окон, пропорции и характер декора башен. И этим же могилевский Станиславский костел был близок возводившемуся в то же время Л. Гуцевичем молятичскому костелу.

Характерной чертой новой постройки было явное несоответствие артистичности общего композиционного решения и слабости в выполнении архитектурных деталей фасада. В данном случае тому имеется весьма логичное объяснение. Проект перестройки был выполнен Л. Гуцевичем, затем передан для осуществления работавшим в Могилеве зодчим. И здесь проявилась явно недостаточная квалификация местных мастеров. Л. Гуцевич же, занятый работами в столице, не мог выезжать в достаточно удаленный Могилев, который к тому же после 1772 г. оказался в составе иного государства – Российской империи.

Следующей постройкой в Могилеве, которая возводилась во второй половине 1780-х гг. по заказу Ст. Богуш-Сестрженцевича, являлся дворец архиепископа. До настоящего времени он сохранился в перестроенном виде. Однако представление о его замысле можно составить из сохранившегося в фондах Министерства путей сообщения Российской империи проекта [9] (рис. 10, 11). Он не имеет ни даты, ни подписи архитектора, и поэтому мы можем предположить, что он является копией проекта Л. Гуцевича, которая была выполнена кем-то из работавших в Могилеве архитекторов с целью передачи ее в руководивший строительством Российской империи Строительный комитет.

Дворец представляет собой типичную палладианскую композицию с двухэтажными главным зданием и флигелями, которые соединены закругленными колоннадами. Последние придавали дворцу «римский» дух и связывали его с обликом собора Св. Петра в Риме. В то же время благодаря устройству замкнутого парадного двора здание напоминало парижские дворцы аристократии.

Архитектура дворца архиепископа близка работам Л. Гуцевича, что проявилось в создании утяжеленных пропорций колоннад, напоминающих о студенческих проектах зодчего, использовании парапетов на крыше и рисунке обрамлений окон [1, с. 29]. Необходимо также отметить близость архитектуры могилевского дворца дворцу епископа в Вильно, который также был перестроен Л. Гуцевичем и, несмотря на позднейшие переделки, сохранил созданное зодчим общее построение и некоторые архитектурные детали, идентичные могилевской постройке.

При сопоставлении сооружений, возводившихся для католических иерархов в Вильно и Могилеве, прежде всего обращает на себя внимание их типологическая идентичность. В обоих случаях строились храмы и дворцы. И происходило это практически одновременно. В 1783 г. Л. Гуцевич принял на себя руководство перестройкой виленского собора, создав новый проект в стиле классицизма, который был утвержден королем. В 1784 г. выполнил проект виленской ратуши. А уж затем, после 1784 г. начались работы по перестройке могилевского кармелитского костела. И все это происходило одновременно со строительством костела в Молятичах – атрибутированной работы Л. Гуцевича.

В случаях строительства в Вильно и Могилеве имелся единый заказчик – руководство Виленской и Могилевской епархий. Во главе Виленской епархии находился страстный поклонник «античной» архитектуры епископ И. Массальский. Именно он в 1760-е гг. приблизил к себе Ст. Богуш-Сестрженцевича, способствовал его назначению виленским каноником и впоследствии – епископом белорусским, наделял его большими полномочиями, в частности при своем отсутствии поручал ему управление виленской епархией. И поэтому вполне естественно, что И. Массальский рекомендовал Ст. Богуш-Сестрженцевичу своего любимого архитектора в качестве создателя проектов для строительства в Могилеве.

Думается, что всех вышеперечисленных аргументов в пользу авторства Л. Гуцевичем проектов перестройки костела и дворца архиепископа в Могилеве вполне достаточно. Л. Гуцевич в 1780-е гг. был самым известным и востребованным архитектором в столице Великого Княжества Литовского. Он возводил крупнейшие постройки в Вильно, которые пользовались популярностью у католических иерархов и были отмечены королем. И поэтому, когда в Могилеве стало разворачиваться аналогичное строительство для католического митрополита – кому же, как ни Гуцевичу могло быть доверено выполнение этого престижнейшего заказа?

Конечно, занятый работами в Вильно известный зодчий не мог непосредственно руководить могилевским строительством. Именно поэтому сведения об авторе проектов для Могилева не сохранились и были утрачены на долгие годы.

Создание проектов для Могилева очень хорошо вписывается в общую картину творчества Л. Гуцевича, составляя совместно с его виленскими постройками для епископа И. Массальского особый, самый значительный период его деятельности. И, кроме того, создание построек для католических иерархов в Вильно и Могилеве представляет собой уникальное явление в белорусском зодчестве. Именно с ним во многом следует связывать появление на белорусско-литовских землях новой архитектурной стилистики – строгого стиля классицизма. И его создание здесь осуществлялось не иностранными зодчими, а представителем местной архитектурной школы – выдающимся архитектором Л. Гуцевичем.

Литература

- Budreika, E. Architektas Laurynas Stuoka Gucevicius / E. Budreika. – Vilnius: Valstybine politines ir mokslines literaturos leidykla, 1954. – 166 s.

- Будрейка, Э. С. Расцвет в архитектуре классицизма Литвы (Творчество Лауринаса Стуоки-Гуцевичуса): дис. ... д-ра архитектуры: 18.00.01 / Э. С. Будрейка. – Ленингр. инж. - строит. ин-т. – Л., 1964. – 745 с.

- Морозов, В. Ф. Архитектурные школы в монументальном зодчестве Беларуси конца XVIII – начала XIX в. / В. Ф. Морозов. – Минск: БНТУ, 2011. – 224 с.

- Научная библиотека Виленского университета, Отдел рукописей (НБВУ ОР). – Фонд 82. – № 382.

- Библиотека Академии наук Литвы, Отдел рукописей (БАНЛ ОР). – № 4509.

- Chodzko, L. Eglise de Saint-Stanislas a Malatycze / L. Chodzko // La Pologne historigue, littéraire, monumentalle et illustrie. – Paris, 1839. – P. 401, 402.

- Визит Молятичского костела Чериковского уезда Могилевской губернии. 1817 г. // Центральный государственный исторический архив России в Санкт-Петербурге (ЦГИАР). – Фонд 822. – Оп. 12. – Д. 2630. – 38 л.

- О рассмотрении проекта и сметы на исправление в местечке Молятичах Чериковского уезда Успенской церкви Могилевской губернии 1850 – 1853 гг. // Центральный государственный исторический архив России в Санкт-Петербурге (ЦГИАР). – Фонд. 218. – Оп. 4. – Д. 2120. – 27 л.

- Проектные чертежи на постройку дома для белорусского епископа католических церквей в г. Могилеве // Центральный государственный исторический архив России в Санкт-Петербурге (ЦГИАР). – Фонд 1488. – Оп. 2. – Д. 699. – 2 л.