Сергей Сергачев

Первостепенными задачами в послевоенные годы являлись восстановление экономики и обеспечение населения жильем. Но героизм трагедии прошедшей войны не забывался. Поэтому неслучайным стало Постановление Совета Министров БССР и ЦК/б/Б от 14 мая 1946 г., которое обязывало благоустроить могилы воинов Красной Армии и партизан, погибших в боях Великой Отечественной войны, и возвести на них памятники. На зданиях, в которых размещались штабы фронтов, освобождавших Беларусь, предписывалось установить памятные доски, отметить памятными знаками города и села в бывших партизанских зонах.

Управлению по делам архитектуры при Совете Министров БССР, а именно отделу охраны памятников архитектуры, которым руководил известный исследователь древнего полоцкого и витебского зодчества И. Хозеров, поручили разработать эскизные проекты намогильных памятников и памятных досок. Отведенный срок был крайне мал – один месяц, и к 15 июня проекты «разослать на места» не получилось. Жюри (архитекторы Н. Вараксин и Т. Страмцова, кандидат искусствоведения М. Кацер) только 6 июля 1946 г. приняло решение по проектам, хотя по некоторым из них высказали советы по доработке. Но и после приказа по управлению [1], вроде бы окончательно утвердившего решение жюри («считать принятыми следующие проекты»), были внесены изменения: добавили работы С. Сперанского, ленинградского архитектора, направленного на восстановление Минска.

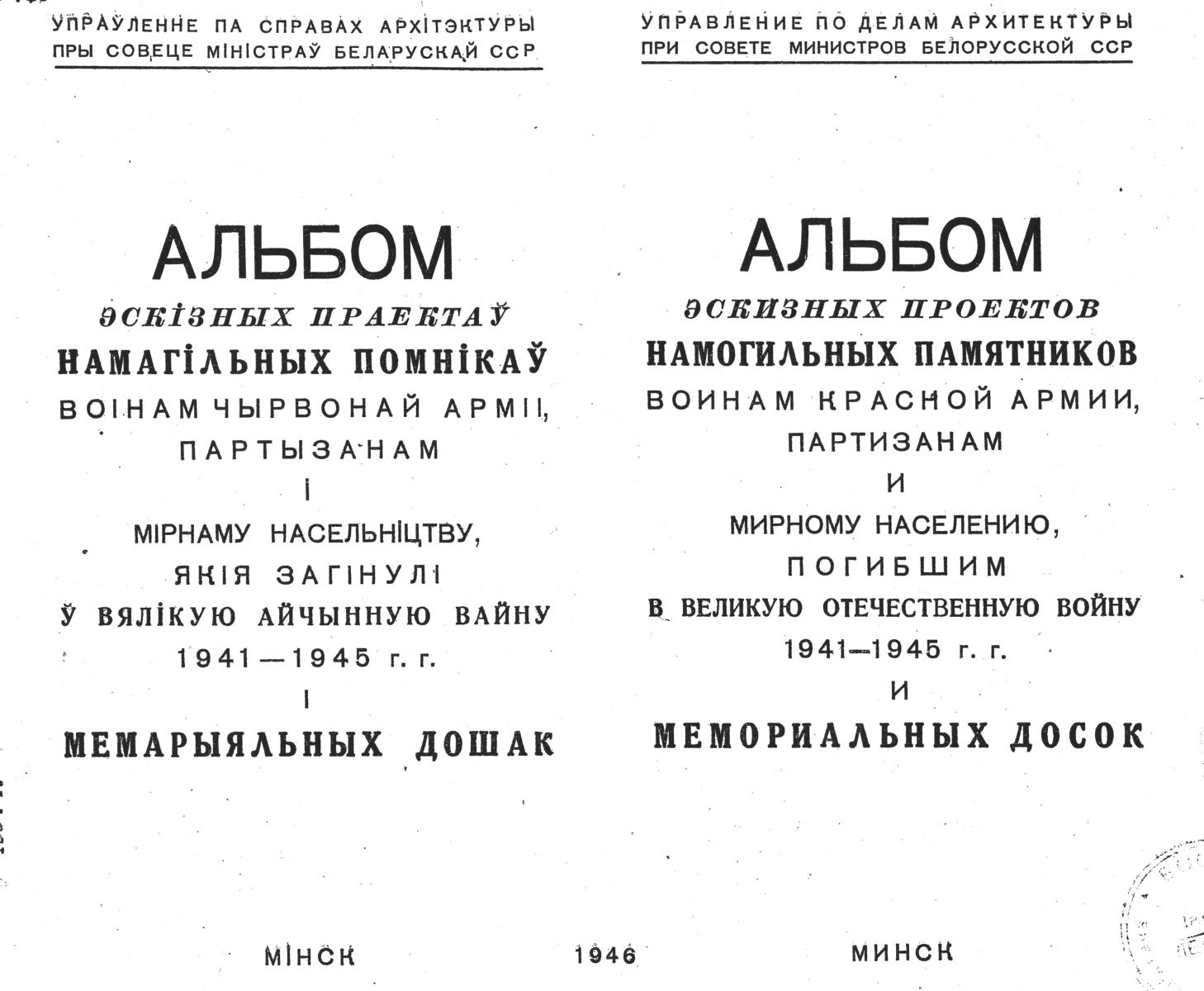

Проекты собрали в отдельное издание – альбом: им удобнее пользоваться, чем чертежами. 10 сентября управление сообщило СМ БССР, что альбом готов, хотя готовы были лишь кальки чертежей, да и сам альбом еще предстояло напечатать. Издавался он на белорусском и русском языках, оба текста размещались на страницах рядом. Переписка управления показывает, насколько непростым был поиск бумаги, картона и других нужных материалов. Но в 1946 г. альбом (рис. 1) все-таки издали тиражом 1050 экземпляров [2].

|

|

Рис. 1. Альбом эскизных проектов намогильных памятников. Минск. 1946 г |

Он включал разные варианты проектов мемориальных сооружений и знаков: памятников на братских могилах – 4 варианта; памятников на индивидуальных могилах – 11; памятников для установки при въездах в города и села в бывших партизанских зонах – 6; мемориальных досок, устанавливаемых в местах расположения командования фронтов, освобождавших Беларусь, – 2 варианта.

|

|

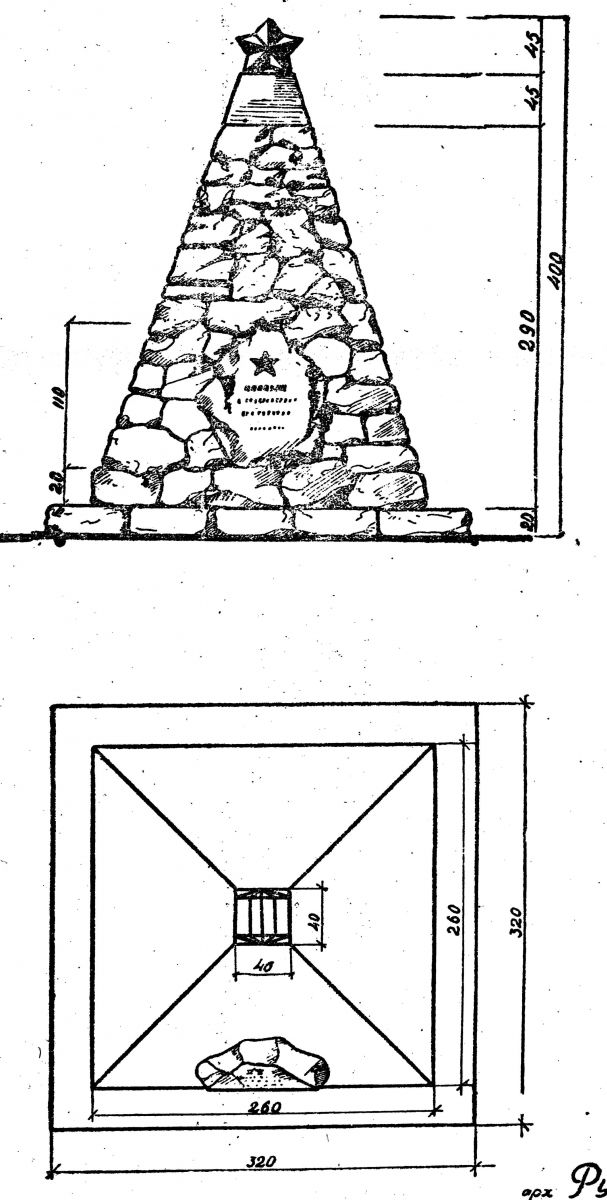

Рис. 2. Проект И. Руденко памятника на братской могиле |

|

| Рис. 3. Проект В. Короля памятника на индивидуальной могиле |

Проекты выполнили активно работавшие в то время и оставившие яркий след в белорусской архитектуре М. Бакланов, И. Володько, В. Добрецов, И. Елисеев, Г. Заборский, В. Король, Н. Курочкин, К. Лагутин, Л. Мацкевич, И. Руденко, С. Сперанский, И. Хозеров, Т. Шестакова, П. Ябров. Уже потом, спустя многие годы, за творческие достижения Г. Заборский, В. Король, С. Сперанский были удостоены почетного звания «Народный архитектор СССР».

Жюри не определяло победителей, но обращало внимание на художественную выразительность предложенных решений, реальность их выполнения местными строительными организациями, пока слабо оснащенными технически, материалами и кадрами. Некоторые проекты предлагали возвышенные решения и сложные элементы, связанные с классическими архитектурными формами, чугунным или бронзовым литьем. Было желание подсказать тем, кто будет «на местах» принимать решение о размерах и формах памятника, не останавливаться на упрощениях и помнить, насколько важна высокая мемориальная значимость таких небольших сооружений.

В это же время Комитет по делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров БССР, который был определен ответственным за учет памятников истории, занимался обследованием и приведением в порядок мест захоронений, составлением списков.

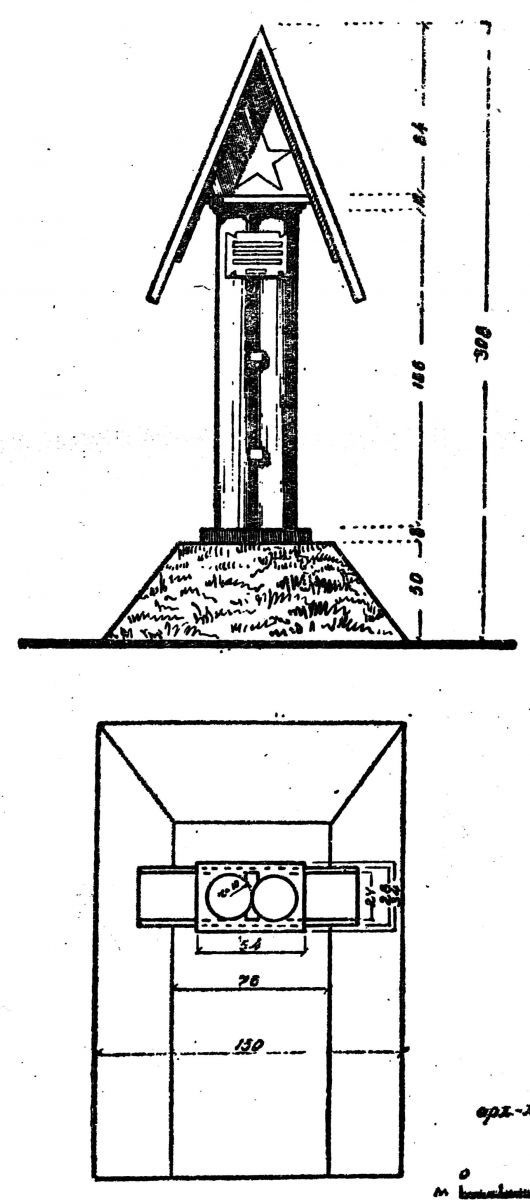

По состоянию на 01.06.1946 г. по 5 областям БССР (Бобруйской, Барановичской, Брестской, Гомельской и Могилевской) было учтено 13 290 индивидуальных могил, по 7 областям (Бобруйской, Барановичской, Брестской, Минской, Витебской, Гомельской и Могилевской) – 4232 братские могилы. Количество благоустроенных индивидуальных и братских могил (обложены дерном, кирпичом, в отдельных случаях огорожены) – 13 826. То есть какой-то порядок был, хотя уровень благоустройства предельно прост. О памятниках речи не шло, лишь упоминался их временный характер, как, например, в случае с памятным знаком около Баранович, поставленным во время войны на могиле генерала И. Рагули (рис. 4).

|

|

Рис. 4. Могила генерала И. Рагули в Барановичском районе |

Информация показала не только фактическое состояние захоронений, но и масштабы предстоящей работы, а также то, что в областях уже принимаются свои решения. Так, Гродненский областной совет 16 февраля 1946 г. еще до выхода республиканского Постановления определил порядок установки памятников – «устанавливаются после утверждения облкомиссией». К 1 мая 1946 г. требовалось привести братские могилы в порядок. Кроме того, было определено, где в 1946 г. установить памятники: в Гродно в городском парке и на месте лагеря «Фолюш», в Сопоцкинском районе в фортах № 1 и № 2 и др., а также во всех районных центрах. «Облотдел архитектуры (т. Клименко) обязали принимать заказы районов и городов области на составление проектов памятников и мемориальных досок». Благоустройством могил не просто занимались – требовали это делать на достойном уровне.

В Молодечненской области начался перенос останков павших воинов и партизан в братские могилы (например, в Мяделе). В Кривичском районе также все останки погибших воинов были снесены в одну общую братскую могилу на площади в местечке Кривичи, в 1947 г. там установлен “конусообразный обелиск” из камня и кирпича, определена охранная зона [3]. Эту работу отметили как наиболее значимую.

Составленный к апрелю 1947 г. «перечень знаменательных мест и событий» Великой Отечественной войны, которые могут быть увековечены, выявил отсутствие единой методики. Бобруйская область предложила поставить на своей территории 90 памятников, а Пинская – всего 4. Поэтому методика учета памятных мест и определения мест установки памятников вырабатывалась уже в процессе работ.

Альбомы эскизных проектов рассылал Комитет по делам культурно-просветительных учреждений: в областные отделы культпросветработы – по 2 экземпляра, в райисполкомы, музеи, областные и районные библиотеки – по 3. Это издание приобрело известность во всех республиках Советского Союза, и Управление по делам архитектуры получило немало писем с просьбами прислать его. Даже спустя три года авторитетная в СССР Государственная публичная библиотека им. М.Е. Cалтыкова-Щедрина в Ленинграде, известная собраниями редких изданий и архивных материалов, просила прислать один экземпляр.

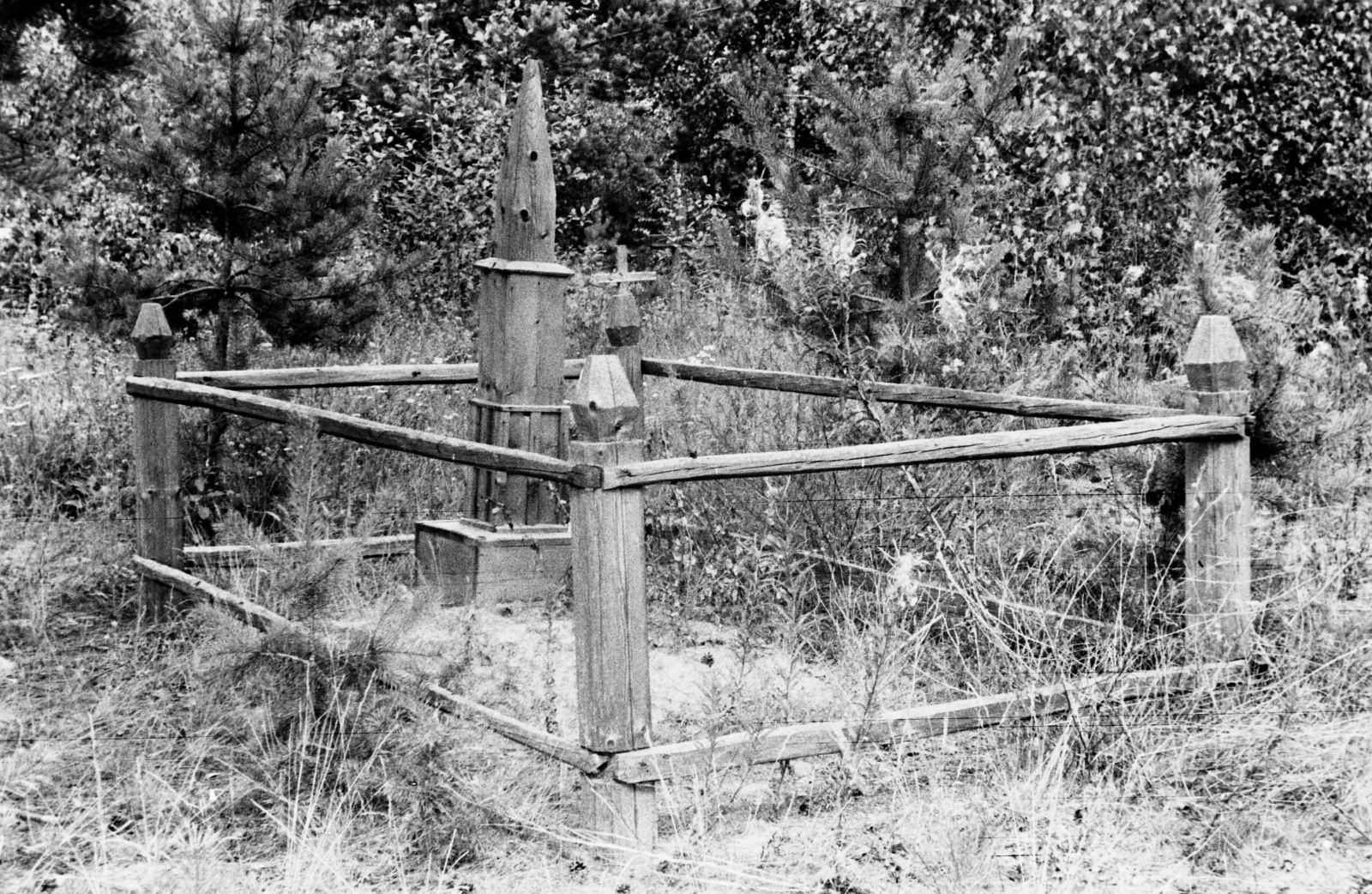

Сохранившиеся фотографии конца 1940-х – начала 1950-х гг. (сделаны при паспортизации для утверждения списков памятников истории) свидетельствуют об особенностях памятников, которые возводили в те времена. Многое зависело от наличия строительных материалов. Широко использовали дерево как материал наиболее доступный (рис. 5–7).

|

|

Рис. 5. Алексеевцы Дриссенского р-на |

|

|

Рис. 6. Минская обл. |

|

| Рис. 7. Мостовский р-н. По дороге из Милевич на Куриловичи |

Кроме преобладающей формы памятника в виде столбика применяли в разных вариантах пирамидальную форму, воспроизводившую каменные мемориальные сооружения (рис. 8–9). Дополнением всегда была ограда, устанавливавшая охранный режим территории. Встречались весьма простые ее варианты в виде невысокого штакета. Но чаще элементы ограды украшали: колышки и столбики делали заостренными вверху, а то и замысловато отесанными; вход могли оформить брамой; верх ограды иногда шел не по прямой линии, а по волнистой, и др.

|

|

Рис. 8. Минская обл. |

|

| Рис. 9. Вороново Гродненской обл. Во дворе средней школы |

Для памятников широко использовали известные строителям местные формы, которые отвечали идее мемориальности. Но и сочетание несложных геометрических форм (куб, пирамида, 4-гранные призма и усеченная пирамида) позволяло создавать устойчивые композиции, обладавшие выразительным силуэтом (рис. 10–14). Выполнение памятника из каменных материалов обеспечивало статичность вертикального объема, который обычно завершался пятиконечной звездой, контрастно заметной на фоне неба. Такой была в разных вариантах и пропорциях пирамидальная форма обелиска, который издавна являлся символом, воплощавшим героизм и воинскую доблесть. В образах преобладали представления реальности и простоты, присущие художественной культуре белорусского народа.

|

|

Рис. 10. Абрамово Освейского р-на |

|

|

Рис. 11. Навлицы Ветринского р-на |

|

|

Рис. 12. Видзы Полоцкой обл. |

|

|

Рис. 13. Миоры Полоцкой обл. Около районного Дома культуры |

|

| Рис. 14. Заскорки Освейского р-на |

Эскизные проекты стали предложениями для массового применения и позволяли строителям, оперируя достаточно простыми решениями и формами, достойно выразить героизм и трагизм военных времен. Но когда увековечивается эмоционально значимое событие, требуется индивидуальное архитектурно-художественное решение мемориального сооружения. Заместитель начальника управления В. Король в письме о мероприятиях по выполнению этих поручений отмечал: памятники «более значимые должны проектироваться в каждом отдельном случае индивидуально»; надо обеспечивать хороший уровень надписей на памятниках – «отливать из чугуна или бронзы, ограждения из железа и чугуна, в комбинации с бетоном». Этого добивался и начальник управления М. Осмоловский, когда объяснял, что подходить к созданию значимых мемориальных объектов следует, соблюдая все нормы проектирования: нужна «геодезическая съемка местности», «авторитетная комиссия должна объехать места для определения конкретных пунктов установления памятников и, по согласованию с городскими архитекторами и начальниками областных управлений по делам архитектуры, составить задания на проектирование каждого памятника в отдельности» и др. [4].

Дело в том, что дополнением к Постановлению 1946 г. был список из 11 памятников, которые намеревались установить уже в том году. В список включили не только города, где имелись специалисты – архитекторы и строители, но и отдаленные поселения: Рогово Заславского, Озаричи Домановичского, Комаровичи Копаткевичского, Поколюбичи Гомельского районов и др.

Похоже, профессиональный подход к столь значимой теме признали обоснованным, работа над этими мемориалами даже сместилась на следующий, 1947 г. По всем 11 памятникам авторами утвердили опытных архитекторов: парк им. Челюскинцев в Минске – Г. Заборский (Белгоспроект), Тростенец – И. Елисеев (Белгражданпроект), Уручье – О. Островская (Управление городского архитектора), Дрозды – Я. Шапиро (Белгоспроект), Масюковщина – Н. Дроздов (Белгоспроект), Рогово – Г. Парсаданов, потом заменен В. Зайцевым (Белгоспроект) и др. Вскоре эти памятники в более спокойной обстановке, без штурмовщины, были установлены.

Параллельно началась реализация еще одного пункта Постановления от 14 мая 1946 г.: сооружение в Минске памятника «Победа». Объявили конкурс, утвердили жюри, в которое кроме ответственных работников республики вошли известные деятели культуры Якуб Колас, М. Осмоловский, В. Король, А. Воинов, Ю. Егоров, И. Ахремчик. Были определены условия – перечень чертежей и их масштабы, ориентировочная стоимость памятника – 2 млн руб., срок подачи проектов – 1 сентября 1946 г.

Срок отводили тоже небольшой, проектировщики не успевали. Управление обратилось в Совет Министров с просьбой перенести срок подачи проектов на два месяца – на 1 ноября и разрешить «уменьшить масштаб планов и фасадов» с 1:50 до 1:100. Представленные проекты позволили определиться с местом размещения памятника и общим направлением дальнейших работ. В 1950 г. объявили новый конкурс, а в 1954 г. к дате освобождения Беларуси от захватчиков появился памятник-монумент, ставший символом нашей страны.

Мемориальные сооружения, возведенные в конце 1940-х – начале 1950-х гг., постепенно заменяли другими, насыщенными элементами идеологии, с использованием выразительных средств монументального искусства, из качественных строительных материалов. В большинстве случаев использовали формы обелиска или стелы. Это позволяло сохранить образы, которые стали привычными для местных жителей и воспринимались уже как часть окружающей среды.

Однако многие из тех первых мемориальных сооружений стоят и сегодня. Возведенные искренне, местными силами и возможностями, с использованием крайне ограниченных материальных и финансовых средств послевоенного времени, они сохранили свои скромные, аскетичные архитектурные формы, выразительно наполненные содержанием глубокого почитания. В парках Гродно стоят памятники павшим воинам и партизанам, установленные в 1947 г. (рис. 15). В бывшем районным центре Козловщина Дятловского района сохранился монумент 1950 г. (рис. 16). На площади поселка городского типа Кривичи Мядельского района возвышается уже упомянутый обелиск 1947 г. – композиционно выверенная монументальная пирамидальная форма. И почти такой же – рядом, в Терешках Вилейского района (рис. 17–18). Недалеко от Глубокого, в урочище Борок, в 1964 г. при реконструкции мемориала на месте гибели советских и иностранных военнопленных нашли возможность включить в новую композицию и прежний обелиск, установленный в начале 1950-х гг.

|

|

Рис. 15. Гродно. Памятник в городском парке |

|

|

Рис. 16. Козловщина Гродненской обл. |

|

|

Рис. 17. Кривичи Мядельского р-на |

|

| Рис. 18. Терешки Вилейского р-на |

Многие памятники, возведенные в конце 1940-х – начале 1950-х гг. и более 70 лет выполняющие мемориальную функцию, сами стали в полной мере объектами историко-культурного значения. Они уже часть местной топонимики и местной культуры, свидетельство народной памяти о героях, обеспечивших будущую жизнь многим поколениям жителей Беларуси.

Литература

- Национальный архив Республики Беларусь (далее НАРБ). – Ф. 903. – Оп. 1. – Д. 47. – Л. 264–264об.

- Альбом эскізных праектаў намагільных помнікаў воінам Чырвонай Арміі, партызанам і мірнаму насельніцтву, якія загінулі ў Вялікую Айчынную вайну 1941–1945 гг., і мемарыяльных дошак. – Мінск: Друкарня імя Сталіна, 1946. – 36 с.

- НАРБ. – Ф. 790. – Оп. 1. – Д. 152. – Л. 36.

- НАРБ. – Ф. 903. – Оп. 1. – Д. 118. – Л. 189, 203.