Сергей Сергачев

Брестская земля – не только въезд в нашу страну, который всегда старались сделать привлекательным и достойным. Брест – это древнейшая история, которую можно увидеть воочию в археологическом музее. Причем в «археологическом» в полном смысле этого слова: в музее находки не выложены под стеклом или на стендах, а демонстрируются непосредственно на месте раскопа древних строений ремесленного посада ХIII в., рассказывая о бытовом укладе и обыденной жизни горожан тех времен. Здание археологического музея «Берестье» – филиала Брестского областного краеведческого музея – это современная архитектура большепролетного крытого павильона площадью 2400 м2. Такого экспонирования археологии Европа тогда (музей был открыт в 1982 г.) еще не знала.

Брестчина – это и героическая история, запечатленная в суровых формах кирпичных фортов, равелинов и казарм Брестской крепости с выдающимся, эмоционально воспринимающимся произведением монументальной архитектуры нашего времени – мемориалом «Брестская крепость-герой». Это и комфортные сельские поселения – центры сельхозпредприятий 1970–1990-х гг., которые в те годы служили образцами для всей Беларуси, а потом содействовали созданию современных агрогородков (Кобыловка Пружанского или Пинковичи и Оснежицы Пинского районов и др.).

Брестская земля – это Полесье во всей его красе. Тут и болота, которые называют «легкими Европы». Тут и самая низкая в Беларуси отметка земной поверхности. Но эта геодезическая особенность не природного происхождения, а выработка гранитного карьера в д. Микашевичи Лунинецкого р-на. Там, среди болот, нашли возвышенность – месторождение гранита, пригодного для строительных дел. Добывают по 11 млн т щебня в год, добрались до отметки -2 м ниже уровня моря, возможно, опустятся еще ниже метров на 12, а может, и больше. Это крупнейший в Европе карьер строительных материалов. Понимая данную уникальность, здесь устроили возможность со смотровых площадок обозреть европейскую достопримечательность. А в будущем на месте карьера обещают создать озеро.

Населенные пункты на этой части белорусского Полесья расположены редко, в основном на песчаных островах среди обширных болот. Такие поселения возможностью для развития особо не располагали, поэтому застройка плотная. Высоко ценился каждый клочок земли, особенно в местечках вблизи рыночной площади.

|

| Фото 1. Застройка улицы в д. Городище Барановичского р-на |

В деревнях много криволинейных улиц, у земельных участков сложные формы планов. Подчиняясь границам участков, и планы строений могли иметь неправильную форму. Вследствие этого в деревнях встречались наиболее сложные варианты погонных усадеб с размещением строений в один ряд длиной порой до 100–120 м. Дома с навесом на столбах перед входом («падсень») строили и в сельской местности: от солнечных лучей надо было защищаться. А вот погреба из-за грунтовых вод были редкостью.

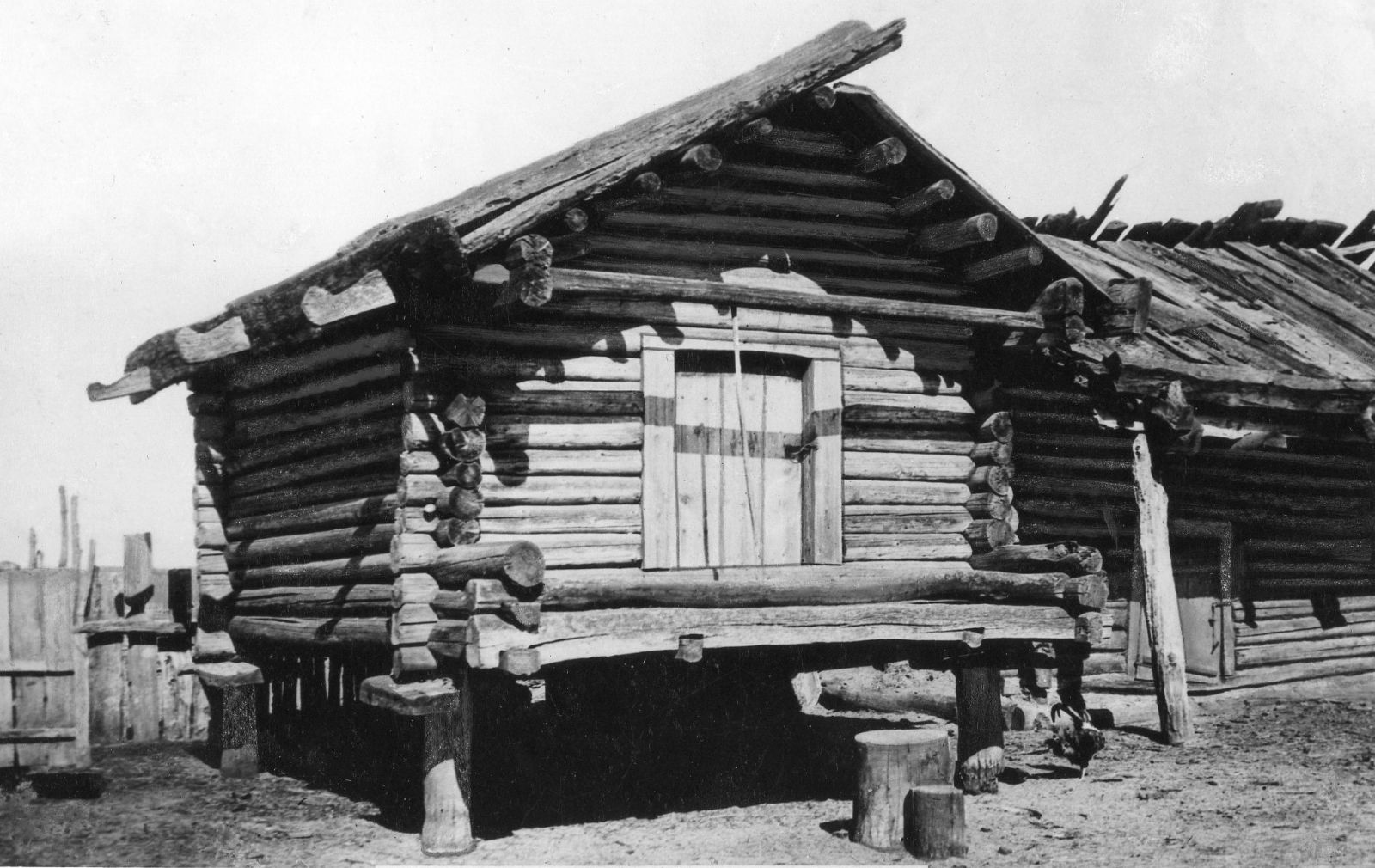

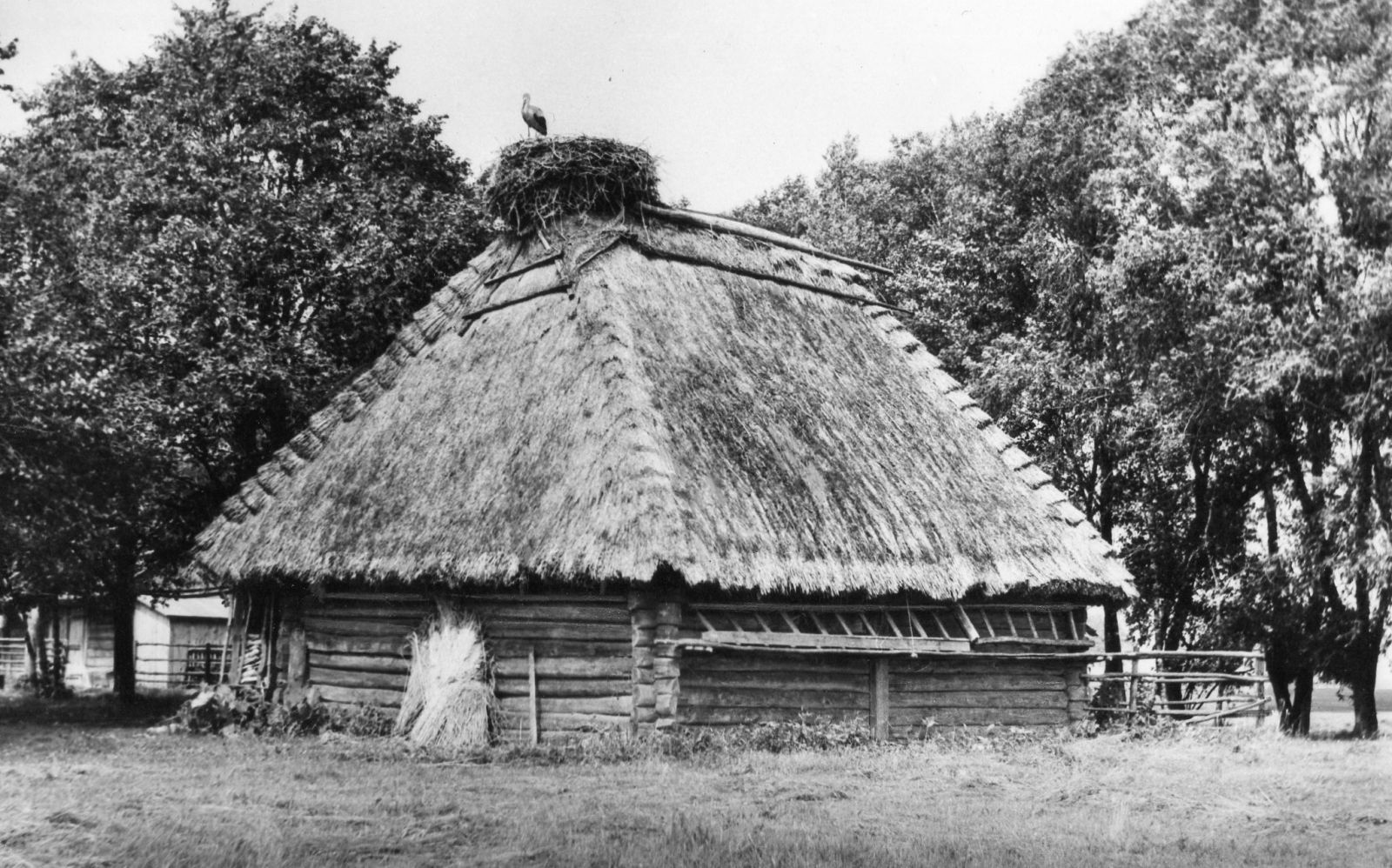

Широко применялись столбовые и свайные конструкции, использовались естественные природные формы: «сохи» – раздвоенные вверху стволы, плетеные стены и ограды, колотые вдоль бревна («дылі»). Большое внимание уделялось крыше, ее форме, конструкциям.

|

|

Фото 2. Клеть в д. Большие Чучевичи Лунинецкого р-на |

|

|

Фото 3. Гумно («клуня») в д. Хабовичи Кобринского р-на |

В декоре находилось место юмору и символам семейного благополучия. Для срубов хат использовали также лиственные породы дерева: стены из дуба стали особенностью местной архитектуры. Дуб тяжелый, трудный в обработке материал, зато не поддается гниению. Работать с ним непросто, ведь венцы подгоняли непосредственно при монтаже: переворачивать, подтесывать их сложно. Да и дуб – самая «плотная» у нас древесина, а это проблема теплопроводности. Тем не менее на Западном Полесье ставили жилые дома со стенами из дуба, чего не делали в других регионах Беларуси.

|

|

Фото 4. Фрагмент фронтона жилого дома в д. Подомша Каменецкого р-на. 1929 г. |

|

|

Фото 5. Фрагмент фронтона жилого дома в д. Броды Пружанского р-на. 1960-е гг. |

Дуб у белорусов вообще воспринимается как великая сила природы. Поэтому на Брестчине уникальные деревья имели почтительные названия – «дуб-великан» в поселке Ленинский Жабинковского р-на (700 лет, диаметр ствола 204 см), «дуб-патриарх» и «царь-дуб» в Пожежинском лесничестве Малоритского р-на. Впечатляют 284 см диаметра дуба в Кажан-Городке Лунинецкого р-на. Стволы же диаметром 60–90 см обычны, но и они не просты для распиловки на пластины толщиной в 13–17 см. Зато этим уменьшали количество венцов в срубе до шести-семи, даже до четырех.

Для облегчения монтажа в угловых соединениях оставляли большие остатки, расширяющиеся при удалении от угла, чтобы руками удобнее приложить усилия. Это создавало выразительную форму угловых соединений, получивших название «вугал у кáню». Дело в том, что остаток по форме напоминал хвост птицы, часто такую форму называли «ласточкин хвост». Но строителям-полешукам ближе и понятнее была «кáня», или «канюк», – птица семейства ястребиных с выразительным хвостом, уважаемая на Полесье. Отсюда и пошло название яркой региональной особенности народной архитектуры: «вугал у кáню». Использовать для обозначения технического решения термин из природного мира – это из принципов региональной архитектуры: отражать создаваемыми формами именно свой мир, свою местную природу.

|

| Фото 6. Угол («вугал у кáню») жилого дома в д. Октябрь Кобринского р-на |

|

| Фото 7. Кáня (из открытых источников) |

В архитектуре Брестчины много интересного. Например, перекличка архитектурных форм: функционализм из межвоенного времени на улицах Бреста и по-новаторски построенные в 1980-е гг., выразительные в своей простоте жилые и общественные здания в д. Рясна Каменецкого р-на.

|

| Фото 8. Индивидуальный жилой дом в Бресте. 1930-е гг. |

|

| Фото 9. Жилые дома в аг. Рясна Каменецкого р-на. 1980-е гг. |

|

| Фото 10. Административное здание в аг. Рясна Каменецкого р-на. 1980-е гг. |

Много различий и в образах жилья, даже в одном городе и на одной улице, несмотря на то что возведены по одному типовому проекту. И хороши сооружения нашего времени тем, что рядом реально присутствуют произведения строительного искусства глубокой старины, которые не позволяют расслабляться и проектировщикам, и строителям.

|

| Фото 11. Жилой дом в Пинске (из открытых источников) |

|

| Фото 12. Жилой дом в Пинске (из открытых источников) |

|

| Фото 13. Жилые дома в д. Октябрь Кобринского р-на. 1960-е гг. |

Например, Каменецкая башня. Если говорить о ней официально или по-научному, то это уникальный образец оборонного зодчества, или башня волынского типа. А можно и по-иному: легко узнаваемый памятник архитектуры, самая известная достопримечательность белорусского народа, один из символов Беларуси. В отличие от многих древних сооружений есть достаточно точные сведения о ней: появилась между 1276 и 1288 гг. Сохранила летопись и имя строителя – звали его Алекса. Башню называют еще и «Белая вежа», что напоминает о Беловежской пуще, которая совсем рядом. Была и другая причина: башню подновляли, красили в белый цвет. Потом недоразумения устранились, но название осталось. Пятиярусная башня стоит на городище г. Каменца, имеет толстые стены – около 2,3 м. Поэтому внутреннего пространства защитникам оставалось не так много. Вход в башню с уровня земли сделали в начале ХХ в., а раньше войти можно было только по приставным лестницам через четвертый ярус – врагу не добраться.

|

| Фото 14. Башня в Каменце. ХIII в. |

А в Барановичском районе есть удивительная церковь. Центрические композиции всегда привлекали архитекторов, но чтобы на основе треугольника – не часто. Еще более удивительно то, что у здания, возведенного из камня и кирпича в 1823 г., был предшественник – деревянный храм, тоже треугольный в плане, построенный в 1750-е гг. Особенность плана, возможно, связана с тем, что это церковь в честь Святой Троицы.

.jpg) |

| Фото 15. Церковь Святой Троицы в д. Большая Своротва Барановичского р-на. 1823 г. (из открытых источников) |

Что касается памятников деревянного зодчества, украшающих просторы Брестской области, то они одновременно и просты, и сложны, демонстрируют высокое техническое мастерство, безусловную эстетическую утонченность, умение сочетать принципы мировых художественных стилей с традиционными решениями местного зодчества . Неслучайно высказывались намерения предложить комплекс произведений народной деревянной архитектуры Брестского Полесья для включения в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Деревянная архитектура региона отражает неповторимость, богатство и разнообразие форм народной художественной культуры, которая и сегодня присутствует в повседневной жизни полешуков.

|

| Фото 16. Никитская церковь в д. Здитово Жабинковского р-на. ХVII в. |

|

| Фото 17. Колокольня в д. Шерешево Пружанского р-на. 1799 г. |

|

| Фото 18. Церковь Параскевы Пятницы в д. Чернавчицы Брестского р-на. ХVIII в. |

|

| Фото 19. Интерьер жилого дома в д. Псыщево Ивановского р-на. |

Отметилась Брестская область масштабными работами по реставрации и даже воссозданию объектов наследия: дворец и музей-усадьба Тадеуша Костюшко в д. Косово Ивацевичского р-на, усадьба-мемориал Адама Мицкевича в д. Заосье Барановичского р-на. В Национальном парке «Беловежская пуща» в 2020 г. воссозданы славянское поселение раннего Средневековья, древнегерманское подворье и городище раннего железного века, стоянки периода каменного и бронзового веков. Все это на реальных местах, где когда-то жили люди, и выполнено на основе достоверных археологических данных с учетом местных архитектурно-художественных и строительных приемов.

|

| Фото 20. Усадьба-мемориал Адама Мицкевича в д. Заосье Барановичского р-на |

Самые свежие данные середины 2021 г. свидетельствуют, что Брестская область по вводу жилья, если посчитать квадратные метры общей площади, уступает только столичному региону. Особенно успешно используются обновленные индустриальные направления – крупнопанельное и блочное. По строительству индивидуальных жилых домов так было всегда: статистика, начиная с 1995 г., ежегодно подтверждает это. И в сельской местности все годы по объемам жилищного строительства – тоже прочное второе место в стране. Есть простые архитектурные решения, есть и более развитые, но неизбежно с выявлением традиционных приемов. При этом во всех поселениях постоянно проводится работа по повышению комфорта среды, а это и улучшенные зоны отдыха, и привлекательные детские площадки, и самое проблемное – парковки.

|

| Фото 21. Жилые дома в аг. Кобыловка Пружанского р-на |

|

| Фото 22. Жилые дома в аг. Большие Сехновичи Жабинковского р-на |

Ул. Советская в Бресте – пожалуй, наиболее интересная пешеходная улица в Беларуси, с полным сохранением образов старинной городской архитектуры, еще и со своим фонарщиком, зажигающим фонари ежедневно при любой погоде, в любую пору года. К радости горожан и гостей Бреста происходит действо, которое воспринимается не как напоминание об историческом прошлом, а как непосредственное участие, пусть даже зрителем, в неординарном событии. Можно просто пройтись по этой улице – сразу поймешь многое об общественных пространствах и их значении для города, многому научишься.

«Спортивная» Брестская область не ограничилась строительством ледового дворца. Начав с эффектной реконструкции стадиона в Бресте, она предложила целый набор спортивных сооружений: легкоатлетический манеж, универсальный спортивный комплекс для игровых видов спорта «Виктория», гребной канал, Дворец водных видов спорта, картинговый и бейсбольный стадионы в Бресте, физкультурно-спортивный комплекс «Аквамарин» с двумя бассейнами в Столине, ледовые дворцы в Пружанах и Барановичах и др. Работа над такими уникальными сооружениями позволила раскрыть архитектурно-конструктивные возможности современного формообразования и перекрывать значительные по объему и площади пространства. Этот опыт стал востребованным и в других сферах архитектуры: перекрытие концертной сцены фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» выполнено по расчетам брестских специалистов.

|

| Фото 23. Стадион областного спорткомплекса «Брестский» в Бресте |

|

| Фото 24. Универсальный спортивный комплекс для игровых видов спорта «Виктория» в Бресте |

|

| Фото 25. Интерьер игрового зала спортивного комплекса «Виктория» в Бресте |

Новые университеты Брестчины стали примером поиска новых подходов к проектированию комплексных объектов. Университет в Барановичах – сложная архитектурная композиция, сочетающая строгость симметричных решений с осознанным нарушением симметрии, что напоминает о серьезности образовательной функции и непростых путях ее реализации. А архитектура университета в Пинске – это фактически город в городе с разной масштабностью корпусов, разной художественной стилистикой объемов и фасадов, с сознательным удалением от типового проектирования в исторической среде.

|

| Фото 26. Барановичский государственный университет (из открытых источников) |

|

| Фото 27. Учебный корпус Полесского государственного университета в Пинске (из открытых источников) Тоже (папка Беларусь, кажется там по обл и городам) |

|

| Фото 28. Учебный корпус Полесского государственного университета в Пинске (из открытых источников) |

|

| Фото 29. Общежитие Полесского государственного университета в Пинске (из открытых источников) |

В д. Дубой Пинского р-на приезжих привлекает не только парк с деревьями-старожилами вплоть до 300-летних дубов, но и река Пина – часть Днепро-Бугского водного пути. Паромная переправа возвращает к детским сказкам, зато гидроузел – объект новейшего времени. Реконструкция превратила это сооружение в достойный элемент транспортных коммуникаций. Теперь буксир и баржа проходят шлюз, не разъединяясь, – экономия времени, усилий, топлива. Большие оконные проемы малой ГЭС мощностью 330 КВт/ч позволяют увидеть, как вырабатывается электроэнергия. Обращают на себя внимание пульты управления шлюзом – башенки с шатровыми крышами, а также ворота шлюза, которые раскрываются по-разному: со стороны Пинска – распашные, Бреста – наклонные. Высокий уровень архитектурно-художественных решений сделал гидроузел привлекательным и познавательным элементом ландшафта.

|

| Фото 30. Общий вид гидроузла № 1 «Дубой» в д. Дубой Пинского р-на |

Чисто техническим решением воспринималась в аг. Парохонск Пинского р-на и одна из первых в Беларуси биоустановок, позволяющая при переработке навоза получать тепловую и электрическую энергию. В 2019 г. на территории животноводческого комплекса «Агрокомбинат «Мир» в Барановичском р-не появилась биогазовая станция, а это уже в два раза мощнее – 2 МВт. Такие экологические инициативы содействуют не только экономической успешности сельхозпредприятий, улучшению условий труда, но и разнообразию архитектурных форм в производственной сфере.

Фермерские хозяйства Брестчины также добавили нового в архитектуру. Что и как строить, принимается там самостоятельно, исходя из собственных планов, средств и опыта. Часто фермеры занимаются работой, не представляющей интереса для крупных сельхозпроизводителей. Около д. Козище Кобринского р-на самая большая в СНГ и одна из самых крупных в Европе страусиных ферм. Здесь сооружения, которых больше нигде не встретишь: круглые в плане корпуса инкубаторов со световыми фонарями, «страусятник» для молодняка протяженностью более 400 м. Такой подход к бизнесу расширяет типологию архитектуры, делает ее интересной.

Неизбежно меняется система сельского расселения, но столько деревень и агрогородков с населением более 1000 человек ни одна область Беларуси не имеет. Поэтому не удивляет наличие в них даже универмага – объекта из городского образа жизни. Рубель, Ольшаны, Мотоль, Пинковичи, Дивин, Жемчужный – поселения из разных районов Брестской области, и в каждом из них по 4000–6000 жителей.

Так сложилось, что слово «полешуки» – не просто название общности людей, проживающих на Полесье, а характеристика их мировоззрения и мировосприятия. Поэтому с давних времен известны местные рынки, общие праздники, которые и сегодня содействуют развитию народного творчества, сохранению традиций народной культуры.

В этом году что-то уже состоялось, что-то еще будет: праздник культуры и духовности «Свет Православия» в Березовском р-не, фестиваль фольклорного искусства «Таночак» в д. Бездеж Кобринского, праздник народного искусства «Хмелеўская Сёмуха» в д. Хмелево Жабинковского р-на. Август – время международного кулинарного фестиваля «Мотальскія прысмакі» в аг. Мотоль Ивановского р-на, в этом году уже девятого. Каждый раз организаторы реализуют другой сценарий, новое функциональное наполнение улиц и площадей, их оформление, разнообразие малых архитектурных форм. Учитывается и конструктивно-экономическая сторона – сборность торговых киосков, павильонов, прилавков.

|

| Фото 31. Объекты розничной торговли на кулинарном фестивале в аг. Мотоль Ивановского р-на. 2011 г. |

Возможно, нажитый социально-культурологический опыт содействовал тому, что фестиваль тружеников села «Дожинки» первым состоялся именно в Брестской области, в г. Столине в 1996 г. Тогда району и самому Столину праздник нового не принес, все было очень скромно: благоустройство, кое-где обновили фасады. Это потом к «Дожинкам» в городах появлялись аквапарки и ледовые дворцы, скульптурные композиции. Но первые, столинские «Дожинки» остались знаковыми – открыли новые возможности архитекторам и строителям для развития малых городов в Беларуси.

Такова Брестчина – сочетание выдающихся сооружений уникальной архитектуры высокого качества, характеризующей все исторические периоды и художественные стили, с современными зданиями и сооружениями, демонстрирующими одновременно традиции народного понимания среды проживания и ориентацию на инновационное, технически сложное будущее.